浏览次数:511 发布时间:2025-04-24 09:01:09

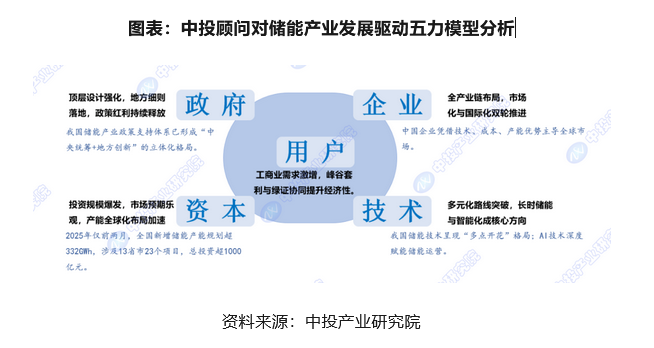

我国储能产业在政策强力推动、资本密集投入、技术持续突破、用户需求爆发、企业全链创新的合力下,已进入规模化商用黄金期。然而,产能结构性过剩、收益机制不健全、国际竞争加剧等问题仍需关注。未来,随着电力市场化改革深化、长时储能技术成熟、全球化布局完善,储能产业有望成为我国能源转型的核心支柱,并为全球碳中和目标贡献“中国方案”。

以下是运用中投顾问原创的五要素模型,从五个角度对我国储能产业发展驱动因素的详细分析。

一、政策驱动:顶层设计强化,地方细则落地,政策红利持续释放

(一)政策力度与推进实效

中投产业研究院发布的《2025-2029年中国储能产业深度调研及投资前景预测报告》显示,我国储能产业政策支持体系已形成“中央统筹+地方创新”的立体化格局。中央层面,2025年政府工作报告首次将“新型储能”列为战略性新兴产业,并强调其在能源转型中的核心作用;《新型储能制造业高质量发展行动方案》提出到2027年培育3-5家生态主导型企业,推动全产业链高端化、智能化发展。地方政策则更注重差异化激励,例如:

补贴与补偿机制:内蒙古首创动态容量补偿(0.35元/千瓦时,补偿10年),山东对参与现货市场的项目给予两倍容量补偿,显著提升储能利用率。广东省广州市花都区对国家级、省级新型储能示范项目分别按固定资产投资的20%给予最高100万元、50万元支持,推动工商业储能场景多样化。

强制配储科学化:湖南、宁夏等地根据电网需求动态调整配储比例(8%-15%),并允许通过租赁共享储能替代自建,降低企业负担。

电力市场改革深化:山东、广东现货市场交易电量占比提升至30%以上,峰谷价差达0.93元/度,现货套利空间扩大,辅助服务品种新增爬坡补偿(6-12元/MW)。

(二)政策实际推进效果

中投产业研究院发布的《2025-2029年中国储能产业深度调研及投资前景预测报告》显示,截至2024年底,我国新型储能累计装机达78.3GW/184.2GWh,超越抽水蓄能成为第一大储能形式,年复合增长率超100%。新疆吉木萨尔100万千瓦全钒液流储能项目、青海格尔木液态空气储能项目等示范工程快速落地,显示政策执行高效。

二、资本驱动:投资规模爆发,市场预期乐观,产能全球化布局加速

国内投资热潮:2025年仅前两月,全国新增储能产能规划超332GWh,涉及13省市23个项目,总投资超1000亿元。亿纬锂能、鹏辉能源等头部企业加速扩产,瑞浦兰钧、远景集团等布局全产业链。

金融工具创新:广州市花都区设立新能源产业引导基金,支持小微企业融资协调,推动银企对接;多地通过国债和中央预算内资金支持储能项目。

国际化产能输出:中国储能企业2024年海外订单规模达165.47GWh,瑞浦兰钧印尼工厂、特斯拉上海储能超级工厂等标志性项目加速落地,应对欧美关税壁垒。

(二)风险与挑战

尽管资本热情高涨,但需警惕产能结构性过剩。2025年新增储能产能中,82%尚未落地,且锂电占比85%,面临固态电池、钠电等技术迭代冲击。此外,美国对华储能电池关税将于2026年提升至25%,倒逼企业加速海外产能布局。

三、技术驱动:多元化路线突破,长时储能与智能化成核心方向

(一)技术投入与突破

我国储能技术呈现“多点开花”格局:

电化学储能:锂电主导市场,亿纬锂能628Ah大电芯量产,循环寿命超6000次;钠离子电池在山东泰安等示范项目落地,成本较锂电低30%。

物理储能:青海格尔木液态空气储能项目能量密度提升3倍,30万千瓦级压缩空气储能国产化率超90%。

长时储能:液流电池(如全钒液流)、氢储能等技术进入规模化应用阶段,2030年预计成为电网脱碳支柱。

(二)智能化与安全升级

AI技术深度赋能储能运营,阳光电源电池预警系统、华为风液智冷技术提升系统效率20%;深圳等地出台锂电储能安全标准,推动热管理、消防系统升级。

四、用户驱动:工商业需求激增,峰谷套利与绿证协同提升经济性

工商业场景:2025年工商业储能需求同比增长超100%,浙江、广东等地通过0.3-0.8元/W·年补贴推动光储一体化,峰谷价差套利收益占比达60%。

绿色价值变现:湖南、广东试点“电-证-碳”协同机制,储能调峰贡献可折算绿证/碳积分,额外增收5-10%。

虚拟电厂聚合:西北地区取消独立储能规模限制,小容量项目通过聚合参与市场,降低用户准入门槛。

(二)市场渗透现状

2024年用户侧储能装机占比达25%,预计2025年将提升至35%。高耗能企业联合集采百MWh级项目成趋势,中部省份订单释放加速。

五、企业驱动:全产业链布局,市场化与国际化双轮推进

(一)企业投入与产业化进展

中国企业凭借技术、成本、产能优势主导全球市场:

头部企业领跑:宁德时代2024年储能电池出货量达491GWh,全球市占率38%;比亚迪储能装机89.84GWh,净利润同比增长425%。

全链条创新:远景能源实现电芯-PCS-EMS全自研,特斯拉上海工厂年产40GWh Megapack系统,推动构网型储能并网效率提升至10ms级。

商业模式探索:共享储能(如青海-宁夏示范项目)通过容量租赁、调峰服务、现货套利组合,IRR超8%;储能+制氢、虚拟电厂等新模式拓宽收益渠道。

(二)市场化挑战

尽管进展显著,但盈利模式仍待完善。2024年电化学储能等效利用系数仅12.2%,新能源配储利用率不足6.1%,需通过容量补偿、现货市场开放等机制突破。